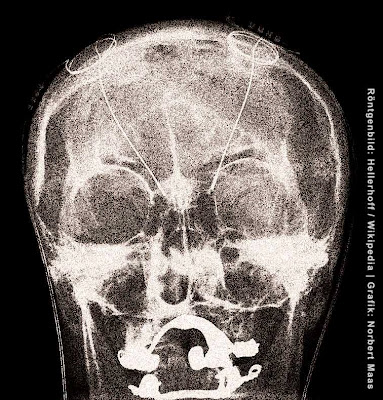

Wer an Parkinson erkrankt ist, entkommt ihnen nicht: Den unermüdlichen Werbern im weißen Kittel und ihren dankbaren Opfern, die seit Jahren eine nach wie vor hinterfragenswerte Therapie anpreisen wie das sprichwörtliche "sauer Bier". Gerade erst (gestern) kündigte die bekannte NDR-Moderatorin Bettina Tietjen einen Gast auf dem berühmten "Roten Sofas" der DAS-Sendung an, dem - so Tietjen begeistert und wörtlich "ein Wunder" geschehen sei. Das Wunder waren - langjährige Parkinson-Patienten ahnen es - zwei Elektroden, die dem an Parkinson erkrankten Mann, dem GEO-Journalisten Jürgen Broschart, tief ins Hirn implantiert und unter leichte Stromstöße gesetzt wurden. Tiefe Hirnstimulation (THS) oder chic englisch Deep Brain Stimulation (DBS) heißt das "Tietjen-Wunder" korrekt.

Wer an Parkinson erkrankt ist, entkommt ihnen nicht: Den unermüdlichen Werbern im weißen Kittel und ihren dankbaren Opfern, die seit Jahren eine nach wie vor hinterfragenswerte Therapie anpreisen wie das sprichwörtliche "sauer Bier". Gerade erst (gestern) kündigte die bekannte NDR-Moderatorin Bettina Tietjen einen Gast auf dem berühmten "Roten Sofas" der DAS-Sendung an, dem - so Tietjen begeistert und wörtlich "ein Wunder" geschehen sei. Das Wunder waren - langjährige Parkinson-Patienten ahnen es - zwei Elektroden, die dem an Parkinson erkrankten Mann, dem GEO-Journalisten Jürgen Broschart, tief ins Hirn implantiert und unter leichte Stromstöße gesetzt wurden. Tiefe Hirnstimulation (THS) oder chic englisch Deep Brain Stimulation (DBS) heißt das "Tietjen-Wunder" korrekt.Der Tietjen-Gast wird zurzeit wie ein sprichwörtlicher "Falscher Fuffziger" von Fernseh-Talk zu TV-Geplauder weiter gereicht. Gestern Abend war er bei Dampfplauderer Mario Lanz im ZDF, heute auf dem legendären Roten Sofa bei NDR-Dino-Tietjen.

Broschart ist Redakteur bei der Zeitschrift GEO. Dort ist seine Reportage "Das geplante Wunder" erschienen, in der er "seine" THS schildert, bei der er sich natürlich in Farbe und auf Hochglanz ablichten läßt: Sowas macht sich bekanntlich immer gut im Familien-Album ("Kuck mal, Opa hat Löcher im Kopp und singt dabei Kölsche Karnevalslieder" - hat er übrigens wirklich während der OP. Alaaf) Und: Es puscht die GEO-Auflage mit Grusel- und Wunder-Effekt.

Tietjen übernahm den fatal an BLÖD-Zeitungsmachenschaften erinnernden GEO-Titel und kündigte gestern mal gleich für heute "ein Wunder" an. Na wunderbar.

Braver Applaus - Keine kritischen Fragen

Ansonsten: Nix Neues weder bei La Tietjen noch bei dem aalglatten Herrn Lanz und seinem brav auf Kommando und Stichwort applaudierenden und fröhlich die Späßchen des Parkinson-Patienten feiernden Studio-Publikum. Unterm Strich: Eine Menge wertvoller Sendezeit, die intensiv für die übliche THS-Propaganda und 1 Prozent-Schönrechnerei in Sachen OP-Risiko sowie für den Verkauf der Zeitschrift GEO genutzt wurde.

Die Chance, kritisch und beharrlich nach den längst bekannten Neben- und Folgerisiken des THS-Eingriffs von dem weitgehenden Verlust der Sprechfähigkeit über verhängnisvolle und die Existenz bedrohenden Impulskontrollstörungen bis hin zu dem in Studien nachgewiesenen signifikant gesteigerten Suizid-Risiko zu fragen und auf ehrliche Antworten zu dringen vergab das Tiroler Plappermäulchen Mario Lanz komplett (von Bettina Tietjen war ja ohnehin nicht anderes zu erwarten) - aber auch das ist nichts Neues.

Dieser THS schreiben ernst zu nehmende Mediziner zwar nicht wirklich "Wunderwirkungen" zu - das überlassen sie ebenso naiven wie prominenten Journalisten und dankbaren Patienten, die selbst bei heftigsten Nebenwirkungen treuherzig versichern, die Hirnoperation sei das Beste, was ihnen je geschehen sei.

Allzweckwaffe gegen Parkinson, Depression und Alkoholsucht ...

Die unter Stromstößchen gesetzten Sonden im Hirn sollen mittlerweile aber doch eine Art "Allzweckwaffe" für alle möglichen Gebrechen sein. Munter experimentiert wird zum Beispiel mit THS-Versuchen am lebenden, aber heftig depressiven Testobjekt wie überhaupt bei diversen psychischen Erkrankten - und neuerdings meint man gar, der schlimmen Alkoholsucht Herr zu werden, wenn erst mal die Löcher in den Kopf gebohrt und die Sonden ins allzu oft benebelte Hirn geschoben sind.

Wer sich näher und unvoreingenommen mit dieser - bei einzelnen Parkinsonsymptomen wie dem Tremor übrigens durchaus mehr oder weniger wirksamen - Operationsmethode beschäftigt, kommt an einem vor gar nicht mal so langer Zeit weltberühmten Portugiesen nicht vorbei. Heute kennt ihn kaum einer noch, aber in der Mitte des vorigen Jahrhunderts löste er einen noch heftigeren Hype um eine angeblich sensationelle Heilmethode per Skalpell aus.

"Hirnschnitt" wurde Blockbuster

Kennen Sie António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz? Nein? Ich musste wie gesagt auch erst nach ihm suchen? Der vor 60 Jahren im Kreise seiner Familie verstorbene Portugiese war mal richtig berühmt - berüchtigt würde allerdings auch passen. Dass er ein paar Jahre Außenminister seines Landes war, interessiert nicht weiter. Aber der Blaublüter war auch Neurologe - und was für einer. 1949 wurde er mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet - und zwar „für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der präfrontalen Leukotomie bei gewissen Psychosen“.

Besser bekannt ist die von Moniz erfundene Hirn-OP als Lobotomie. Dieser wohl bekannteste chirurgische Eingriff ins menschliche Hirn galt von 1936 bis ungefähr Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts als eine Art Blockbuster der Psychochirurgie, machte aber "nebenbei", sozusagen als Kollateralschaden unzählige Patienten zu absoluten Pflegefällen - nach dem zynischen Motto: Operation gelungen, Patient so gut wie tot.

Warum mir die Lobotomie immer wieder durch den Kopf geht, wenn wieder einmal die Tiefe Hirnstimulation (THS) als wirksame Methode zur Ausschaltung von Parkinson-Symptomen durch die einschlägigen Foren und Selbsthilfegruppen und als redaktionell getarnte PR-Instrumente in Zeitschriftenartikeln und Fernsehbeiträgen geistert? Die Marketing-Methoden beider schlagzeilenträchtigen Operationsmethoden ähneln sich, und vor allem fällt auf, dass es immer wieder gelingt, alle, auch die bekannten und erwiesenen Risiken solcher operativer Eingriffe in das menschliche Gehirn auszuschalten. Doch dazu später mehr.

Vorab gesagt: Vergleiche hinken schon mal gern. Das gilt auch für den "Vergleich" der mit dem Nobelpreis geadelten Erfindung des Herrn Moniz mit dem neben der Milliarden Umsatz garantierenden Vermarktung von Medikamenten wohl zurzeit zweitwichtigsten Geschäftsidee in Sachen Parkinson-Behandlung, der THS. Aber dieser Vergleich ist nicht so sehr ein Vergleich (auch wenn vieles der einen Methode fatal an die andere erinnert) - er soll eher ein Denk-Anschubs sein:

Meilensteine der Medizin-Geschichte erweisen sich bei näherer Betrachtung übrigens nicht gerade selten früher oder später als tragische Irrwege oder als ausgemachter Schwindel - ein Schwindel, an den übrigens meist sogar die "Erfinder" des jeweiligen Unsinns fest und unerschütterlich glaubten und glauben. Eines ist den großen Irrtümern und kleinen, aber geschickt vermarkteten Schwindeleien in der Kunst des Heilens und Lindern gemeinsam: Der blind- und taubmachende Hype - und die daraus resultierende Hysterie in breiten Volksschichten

Hildegard und die Schwalbenkacke

Die Nonne Hildegard von Bingen gilt zum Beispiel bis zum heutigen Tag als Ikone der mittelalterlichen Heilkunst. Unbestritten, dass sie mit ihrem Wissen um die Naturheilkunde heutzutage wahrscheinlich äußerst erfolgreich als Moderatorin und Verkäuferin im Teleshopping wäre - nur: Die Äbtissin, die mit ihren Visionen nicht zum Arzt ging, sondern sie geschäftstüchtig vermarktete, war wahrscheinlich wirklich felsenfest von ihrer ebenso verwegenen wie blödsinnigen Idee überzeugt, sie könne ein tödliches Leiden wie die Lepra mit einer Mixtur aus Schwalbenkot und Klettenkraut kurieren.

Na gut, das war im 12. Jahrhundert, und wir aufgeklärten Menschen glauben gut 800 Jahre später natürlich nicht mehr an den frommen Quatsch. Aber ziemlich genau 800 Jahre nach dem Lepra-Rezept mit der Kacke-Kraut-Rezeptur der "Heilerin" Hildegard erhielt der bereits weiter oben erwähnte portugiesische Moniz den Medizin-Nobelpreis - für einen "Fortschritt" in der Medizin, gegen den Schwalbenkot in Kräuterdressing auf Lepra-Wunden eher harmlos erscheint.

Wie unsere wundergläubigen Ahnen im Mittelalter glaubten verzweifelte Kranke und deren Angehörigen den Versprechungen des porNeurologen und seines Kollegen, des US-amerikanischen Psychiaters Walter Freeman, die nicht nur behaupteten, sondern meinten auch beweisen zu können, dass mit einem Durchtrennen der Nervenbahnen in der vorderen Gehirnregion Patienten von bis dato unheilbaren Wahnvorstellungen befreien zu können.

Als eine Art Kollateralschaden wurde dabei in Kauf genommen, dass durch diesen Schnitt im Gehirn auch die Persönlichkeit irreparabel verändert wurde. Patienten wurden zu Pflegefällen und büßten ihre Intelligenz ein. Bekanntestes Lobotomie-Opfer ist wohl eine Schwester des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy: Die 23jährige Rosemary Kennedy, überlebte die Lobotomie immerhin, blieb aber zeitlebens ein Pflegefall.

Mit Hirn-OP Homosexualität und Kommunismus "heilen"

Lobotomiert wurde noch bis Anfang der 60er Jahre auf Deubel komm raus und ohne jede Rücksicht auf Verluste: Weltweit werden die durchgeführten Operationen auf etwa eine Million geschätzt. Die Versprechen der Lobotomie-Befürworter wurden mit der Zeit immer aberwitziger: In den 1950er Jahren wurde die Operation unter anderem durchgeführt, um Homosexualität oder eine kommunistische Einstellung zu „kurieren“. Und 1967 fanden Harvard-"Wissenschaftler" gar heraus, die "Ursache der Rassenunruhen von Detroit sei in einer fokalen Hirnstörung zu suchen“, die man nur operativ entfernen müsse, um weitere Unruhen zu verhindern.

Walter Freeman, der insgesamt rund 3.600 Lobotomien durchführte, gern auch mal ein rundes Dutzend pro Tag in Hörsälen und bei Fernseh-Auftritten, nahm übrigens die "Nebenwirkungen" seiner "Wunder"-OP durchaus wissentlich in Kauf. Er wusste, was er tat und schrieb: „Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Phantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft.“ Frankenstein läßt grüßen.

Die Grundidee von Moniz und Freeman war nicht neu - und sie geistert immer noch durch die Welt der Medizin. Vereinfacht gesagt, geht es dabei meist darum: Defekte im Gehirn, die Krankheiten und/oder Behinderungen verursachen sozusagen an Ort und Stelle beseitigen oder "reparieren", also im Gehirn - mit dem Messer oder neuerdings mit HighTech.

Zweifelhafter Fortschrittsglaube um jeden Preis

Dass Wissenschaftler und Ärzte in den letzten 50 Jahren geradezu Quantensprünge im Wissen um den menschlichen Körper gemacht haben, ist unumstritten. Ob die THS - als mantramäßig beschworenes Therapiemittel der Wahl nicht nur in Sachen Parkinson, sondern neuerdings auch für alle möglichen anderen Krankheiten - mehr oder weniger informationsresistent von Patienten mit tatsächlichem oder gefühlten Leidensdruck zum letzten Strohhalm taugt - oder ob man gut daran tut, sich der immer wieder verharmlosten oder verschwiegenen, aber längst bekannten Neben- und Folgewirkungen des operativen Eingriffs ins Gehirn bewusst zu werden - und (nicht ganz so Mainstream und vielleicht eher langweilig als hip) vielleicht doch weiterhin intensiv die Möglichkeiten der längst bewährten medikamentösen und physiotherapeutischen Therapien (plus Ergo- und Sprachtherapie) zu nutzen. Die sind teilweise auch alles andere als harmlos.

Aber mit Geduld und der sachkundigen Begleitung durch einen parkinson-erfahrenen Neurologen und spezialisierte Therapeuten läßt sich der Parkinson zwar auch nicht heilen (bis auf weiteres); aber zu einem guten, wenn auch nicht beschwerdefreien Leben mit dem Parkinson braucht es wirklich nicht die Sonden und Elektroden tief im Gehirn.

Jos van Aken